- 2018/6/11 10:07:54

- 类型:原创

- 来源:电脑报

- 报纸编辑:电脑报

- 作者:

实探816地下核工程

揭秘它消失的35年

@本报记者李觐麟

A2923原子弹模型

“深挖洞,广积粮,不称霸”、“一不怕苦,二不怕死,一不为名,而不为利”。

这是816地下核工程中能看到的诸多标语中的几句。尽管在开放参观之前,工作人员用红色油漆将脱落的字体重新粉刷了一遍,历史感已经没那么重。但透过这些斗志昂扬的话语,科技先驱们当初在这里艰苦奋斗的模样似乎也开始变得清晰起来。

作为三线建设中的重点项目,中国第二个核原料工业基地,816项目从20世纪60年代至70年代末,汇聚了来自全国成千上万的建设者,正是因为他们付出血汗与生命,才铸造了如今举世震撼的地下核工厂。

不过除了816地下核工程以外,中国已经曝光的能够防核武打击的地下工程还有湖南省临湘市 “6501”地下工程、湖北省咸宁市 “131”地下工程、黑龙江哈尔滨市 “7381”工程、浙江省杭州市 704工程、北京市东城区神秘的北京地下城、广东省乐昌市 7011工程等,这些地下核工程基地都是在上世纪60~70年代集中建设的。

这些地下工程中,无数建设者在这里抛头颅,洒热血。在资源匮乏的年代里,他们付出了多少艰辛,恐怕是我们难以想象的。但随着这些国家绝密工程重见世人并向游客开放,便也有越来越多的人从中感受到科技先驱们的革命精神。

记者实地探访:十分之一的内容足以震惊世人

伴着5月的大雨,记者终于到达816地下核工程的所在地。工程内部大型洞有18个,道路、导洞、支洞、隧道及竖井有130多条,总长达20余公里。洞内最大洞室高达79.6米,侧墙开挖跨度25.2米、拱顶跨度31.2米。目前开放的参观区域不到总体区域的十分之一,时长约一个半小时,但给人的震撼却是难以言说的。

由7号洞口入内,乘坐约2分钟的观光车,便到了第一站104厂房。在这里设有两台8万千瓦的汽轮发电机组及其辅助系统,一旦建成将是中国第一座利用核余热发电的核发电厂。现在的厂房内,在现代灯光和3D动感装置的结合下,模拟发电机组的样貌也得以展示。

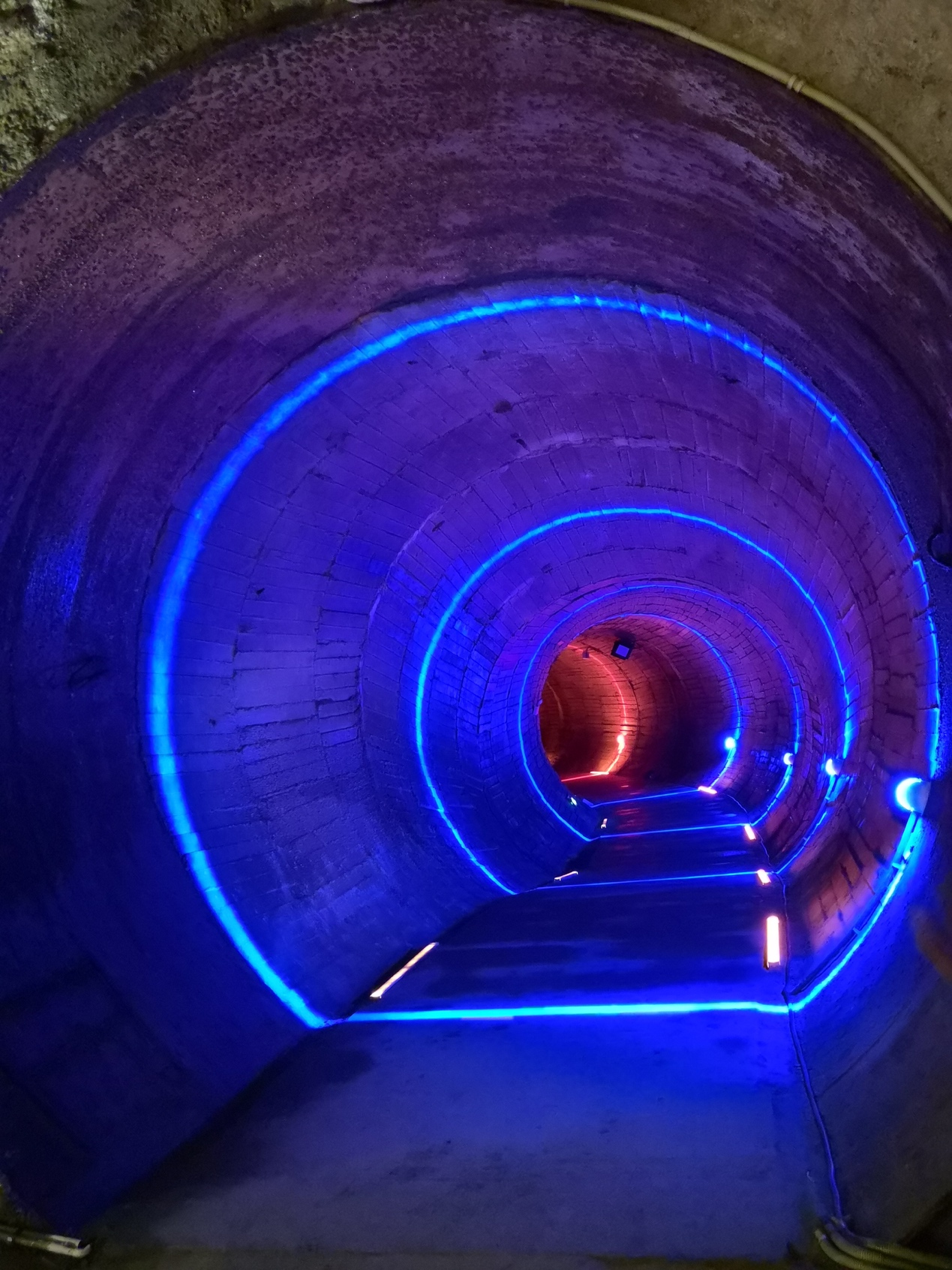

接着记者随导游来到第二站引水洞,如今加上了五彩的环灯之后有了一丝浪漫的感觉。但实际上,导游告诉记者,我们所站的地方其实就是一个大水管,用以输送冷却水。走了几十米之后,通道突然断了,原来是因为当时工程停止之后,经济十分紧张,厂内许多材料便被一一卖掉了。

穿过引水洞,记者来到了26号支洞。一靠近洞口,一股高粱酒的清香便扑鼻而来。由于816地下核工程完全隐蔽在山体内部,和地气相接,湿度适宜,冬暖夏凉,所以被用来藏酒。一方面,修建工程时资源匮乏,上好的酒能让官兵们偶尔开开荤;另一方面,洞内空气较为阴冷潮湿,所以官兵们也会通过喝酒来驱寒。

816工程的核心区域是核反应堆大厅,在大厅的底部有一个圆形锅状的混凝土池子,即核反应堆的堆芯。池子的上口直径在20米左右,深有5米左右。锅底上部横竖排列的支架上,布满了7~8厘米直径左右的2001个圆孔。反应堆一旦建成投产后,直径1厘米左右,4米长的核燃料棒将由此孔伸入釜内进行反应。

这里也是核辐射最强的地方,所以在整个工程中有一批人一直抱着必死的心态坚守在岗位上,他们被称为“敢死队”。一旦工程投产,核反应堆大厅便会被完全封闭。反应堆通过中子的碰撞与能量交换后会产生3种物质,它们通过工艺管进入锅底。但如果在传递过程中发生管道被堵住的情况,那么就到了需要敢死队的时候。所以,敢死队真正的工作时间可能只有几十秒,但这几十秒可能也是一生。

在这区域的旁边,为了尽可能地隔绝辐射,有一扇宽和高均不足一米的小门。完成工作后的敢死队便是从这里跑出,随后住进医院。如果当初816地下核工程投入生产,那么敢死队可能真的会经历这一切。

再沿着楼梯上行,就到了反应堆主厂房的顶层。101洞室是816工程最大的洞室,也是世界上最大人工洞体,同时也作为反应堆主厂房。厂房的覆盖层厚度在150米以上。可以预防100万吨当量氢弹空中爆炸冲击和1000磅炸弹直接命中攻击,还能抵抗8级地震的破坏。

在反应堆堆芯上部有2001个核燃料棒的支架孔盘,还有不锈钢做成的支架连接,大盘上还局部模拟着核燃料棒模型,发着白色的亮光。而外部有一排高度灵敏的红外探头,用来探测锅底的温度,温度过高时就会报警通知工作人员来处理。我们很难想象,多年前的地下核工程就已经有了如此先进的科技。

工程内藏酒的26号支洞

布满绚丽灯光的引水洞

完善的后处理与最先进的计算机设备

在816地下核工程当中,核燃料循环后处理是非常重要的一部分。这一步要完成的是要回收铀、钚等易裂变材料,以及可以利用的次锕系元素等物质,并制成核燃料组件再次使用。

将铀资源充分利用后可以保障核反应堆的可持续发展,反应堆乏燃料中铀-235比天然铀矿中的铀含量还高。另外还有新生的可裂变物质钚-239,这是原子弹的核心材料。通过后处理可从乏燃料中回收有用的铀和钚,再制成UO2或MOX燃料返反应堆再使用,大大提高铀资源的利用率。

另外,由于816地下核工程地处乌江边,因此通过后处理完成放射性废物减容和降低毒性也尤为重要。后处理不仅可显著地减少需长期深地质层处置的核废物体积,而且可使最终废物的放射性毒性大幅度降低。

除此之外,816地下核工程中仍然许多未知的秘密,例如镎提取厂房。但我们能够了解到的是,40年前我国的科技力量就已经十分先进了。

而整个816地下核工程的心脏部位,则是中控室。在控制台的正前方是四个圆形的监控盘,分别与核反应堆的2001个核反应棒一一相连。一旦燃料棒出现问题,显示灯便会闪烁提示,随后立即反应到计算机系统上,中控室的管理人员便能第一时间发现问题所在。

中控室中配备了当时国内最先进的计算机设备,面积达150平方米左右。不过我们现在能看到的只是空空的铁质架子,原因是工程停工之后,计算机设备都被拆除搬迁了。

还值得一提的是,中控室的墙面至今保持得光滑整洁。这是因为当时在建造的过程中,中控室的墙面涂料添加了钛元素,能够防潮防核辐射,当年的造价就达到了1200元每平方米。

816地下核工程心脏部位——中控室

消失20年的白涛

在816地下核工程的收藏馆里,除了展示当时建设时的一些照片之外,还保存了不少珍贵的物品。其中一张展示柜中保存着一位名叫做张鲁川的工程兵的一封家书。“瑞英同志,你好。于8.3我回到涪陵,一切安全,可能你和素芬都回到驻地了吧,没有什么事故,但愿如此。借你五毛钱现寄给你,因涪陵现供应紧张,没什么好买的……”

短短的几行字,却透出了当时工程兵的艰辛。既要担心在开山凿洞的过程中随时会出现的生命危险,也要忍受因物资匮乏而难捱的生活。

816地下核工程正式开工时,地图上便再也没有了白涛镇。投身到816地下核工程中的特种兵们承受了难以想象的压力。工程选址小组从祁连山一路向南,经四川、贵州、云南、湖北、新疆等省区,踏勘了90多个地址,提出了17个方案,最终选定白涛。这里既有高山做屏障,又紧挨乌江水源,最重要的是有坚固的山体构造,能够将整个核工程隐蔽在洞中。

但隐蔽的条件也给特种兵们带来了诸多不便,通常情况下为了避免核辐射对工作人员身体的影响,核工程和生活区的距离在10公里左右。但想要在白涛附近设定10公里的无人区几乎是不可能的事情。最终,规划方案将生活区设计在了距离主厂区5公里以外的山上。

开山掘洞的难度巨大,在那个没有先进设备,完全靠炸药炸开厚实山壁,再用人力挖坑刨石的年代,曾有76名官兵为之付出了年轻生命,平均只有21岁。官兵们都用“五面石头夹一块肉”来形容自己,因为坑道内上下左右前五面都是岩石,有的地段石质很差,随时都有塌方危险。

尽管困难重重,但先后参与建设的6万多名大军始终将816精神埋在心底。由于工程属国家机密,参与的官兵们必须严格保密,连家人都不知道他们去哪儿了,在做什么。韩志平曾在816地下核工程中做过安全保卫工作,年过80,已经神志不清的韩志平在旁人询问起816工程的时候,他却能清楚地讲到:“这是国家的机密,我无权告诉你,我没有接到通知。”这足以证明他为国家保密的责任已经深深地烙在了他的心中。

报纸客服电话:4006677866 报纸客服信箱:pcw-advice@vip.sin*.c*m 友情链接与合作:987349267(QQ) 广告与活动:675009(QQ) 网站联系信箱:cpcw@cpcwi.com

Copyright © 2006-2011 电脑报官方网站 版权所有 渝ICP备10009040号